この記事では、外来(コウライオヤニラミ)と在来(オヤニラミ)を、専門知識がなくても、体の特徴を「数える」だけで判定できる方法をご紹介します。誰でも実践できるよう、専門用語はすべて分かりやすく解説しています。

この記事で分かること:

- パッと見で「怪しい」と気づくポイント

- 背びれと体の真ん中の線を数えて確実に見分ける方法

- 見つけたときにやってはいけないこと

写真や見た目の印象だけでは判断が難しいため、このガイドでは「数値で確定する」方法を最優先でお伝えします。

コウライオヤニラミとは?なぜ見分けることが大切なのか

コウライオヤニラミの正体

コウライオヤニラミは、もともと朝鮮半島や中国大陸に生息している魚です。日本には本来いなかった外来種で、誰かが放流したことで国内の川に広がってしまいました。

見た目は日本の在来種「オヤニラミ」とよく似ていますが、実は別の種類です。

なぜ見分けることが大切なのか

外来種のコウライオヤニラミが増えると、以下のような問題が起こります。

① 在来のオヤニラミが減る

同じような場所で暮らすため、エサや生息場所(なわばり)を奪い合います。コウライオヤニラミの方が体が大きくなるため、在来種が追いやられる心配があります。

② 生態系のバランスが崩れる

コウライオヤニラミは大きくなりやすく、魚食性が強い魚です。

そのため、小さな在来魚(例:ドジョウ、オイカワやヨシノボリの稚魚)やエビ・水生昆虫が食べられて減るおそれがあります。あわせて、同じエサやすみか(なわばり)をめぐって競い合うため、在来の魚が住みにくくなる心配もあります。

さらに、在来オヤニラミとの交雑が懸念され、地域ごとの遺伝的な特徴が失われる可能性も指摘されています。

これらが重なると、川全体の生き物のバランスが崩れるリスクがあります。

③ 法律で規制されている

宮崎県では、大淀川水系でコウライオヤニラミを生きたまま持ち出したり、他の場所に移したりすることが禁止されています(2024年8月〜2029年8月)。また、環境省でも特定外来生物に指定する手続きが進められています(2025年時点)。

見つけたらどうすべきか

- 持ち帰らない・移動させない(法律で禁止されている地域があります)

- 記録する(写真・場所・日時をメモ)

- 情報を共有する(いきものログなどのデータベースや自治体に報告)

正確に見分けることが、在来種を守る第一歩になります。

【最重要】確実に見分ける3つのポイント

ここからは、コウライオヤニラミと在来オヤニラミを見分けるための具体的な方法を3つのステップで解説します。

ステップ①は「パッと見て怪しいか判断する」目安

ステップ②は「背びれを数えて絞り込む」方法

ステップ③は「体の真ん中の線を数えて確定する」決定打

順番に見ていきましょう。

ポイント①パッと見でチェック(3秒仮判定)

まずは見た目で「コウライオヤニラミかもしれない」という目星をつけます。ただし、ここだけでは確定できません。あくまで「要注意かも」と気づくための第一歩です。

チェック1:体の大きさ

成魚(大人の魚)で大きめに見えたら要注意です。

- コウライオヤニラミ:最大で全長30cmほどまで成長します

- 在来オヤニラミ:それよりやや小さめの傾向

※ただし、若い個体や地域によって差があるため、大きさだけでは判断できません。

チェック2:体の模様

体の横に入っている模様に注目してください。

- コウライオヤニラミ:大きな個体では、横に並ぶ点々(斑点が列になったような模様)が見られることがあります

- 在来オヤニラミ:横しま模様が比較的はっきりしています

※模様は成長段階や個体差で変わるため、補助的な情報として使ってください。

ここまでのまとめ

「大きめ」で「点々模様」が見えたら、コウライオヤニラミの可能性ありと考えて、次のステップ②③に進みます。

大事なポイント:見た目はあくまで「目安」です。必ず次の「数える」作業で確定してください。

ポイント②背びれの「柔らかい部分」を数える

ここからは、数値で判定する方法に入ります。まずは背びれの特徴を数えます。

背びれの仕組みを知ろう

魚の背中にある「背びれ」は、2つの部分に分かれています。

- 前半部分:硬くてトゲのようになっている部分(専門用語で「棘条/きょくじょう」といいます)

- 後半部分:柔らかくてヒラヒラした部分(専門用語で「軟条/なんじょう」といいます)

今回数えるのは、後半の「柔らかい部分(軟条)」です。

数え方のコツ

- 背びれを横から見る:魚を横向きにして、背びれ全体が見えるようにします

- 後半部分だけを数える:硬い部分が終わって、柔らかい部分がどこから始まるか見極めます

- 二股に分かれていても1本と数える:柔らかい部分の先端が2つに分かれているように見えても、根元が1本なら「1本」としてカウントします(これは魚類の計測ルールです)

判定基準

背びれの柔らかい部分(軟条)を数えた結果:

| 種類 | 軟条の本数 |

|---|---|

| コウライオヤニラミ | 13〜14本 |

| 在来オヤニラミ | 11〜13本 |

ここでの注意点

数値が11〜13本の範囲で重なっているため、背びれだけでは確定できないケースがあります。

そこで、次のポイント③が最も重要な決め手になります。

ポイント③「側線の穴あきウロコ」を数える【最重要・決定打】

このポイントが最も確実な見分け方です。少し根気が要りますが、数えれば誰でも判定できます。

「側線(そくせん)」とは何か

魚の体を横から見たとき、体の真ん中あたりを頭から尾びれまで走っている一本の線があります。これを「側線」といいます。

側線の役割:

水の流れや振動を感じ取るセンサーのような器官です。魚が周囲の様子を把握するために使っています。

「有孔鱗(ゆうこうりん)」とは何か

側線の上には、穴の開いた特別なウロコが並んでいます。これを「有孔鱗」といいます。

この穴から水の情報が体内のセンサーに伝わる仕組みです。

今回数えるのは、この「穴あきウロコ(有孔鱗)」の枚数です。

どこからどこまで数えるか

スタート地点:

エラのフタ(エラを覆っている硬い部分)の上端に接している、最初の穴あきウロコ

ゴール地点:

尾びれの付け根(体と尾びれの境目)

この区間にある穴あきウロコを1枚ずつ数えます。

数え方のコツ

- 体の表面を軽く拭く:汚れや粘液を取ると、穴の位置が見やすくなります

- 斜めから光を当てる:穴の並びが浮き上がって見えやすくなります

- 途中で線が途切れても最後まで追う:側線が途中で途切れたように見えても、同じ並び(列)を尾びれの付け根まで追いかけて数え続けてください

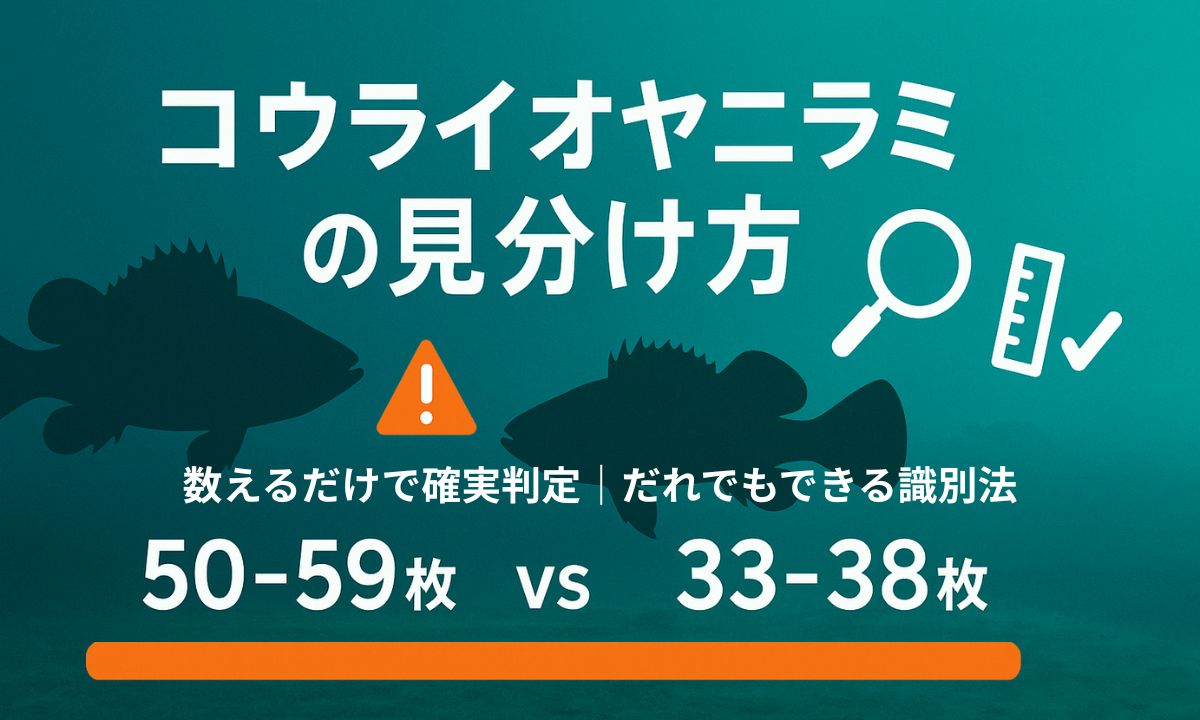

判定基準【これが決定打!】

側線の穴あきウロコ(有孔鱗)を数えた結果:

| 種類 | 有孔鱗の枚数 |

|---|---|

| コウライオヤニラミ | 50〜59枚 |

| 在来オヤニラミ | 33〜38枚 |

数値の差がとても大きいため、ここでほぼ確実に判定できます。

見分け方まとめ【判定チャート】

ここまで解説した3つのポイントを、一目で分かる表にまとめました。現場での判定に活用してください。

| チェック項目 | コウライオヤニラミ | 在来オヤニラミ | 重要度 |

|---|---|---|---|

| 側線の穴あきウロコ(有孔鱗) | 50〜59枚 | 33〜38枚 | ★★★ 最重要 |

| 背びれの柔らかい部分(軟条) | 13〜14本 | 11〜13本 | ★★ 裏取り用 |

| 見た目の印象 | 大きめ・点々模様 | 小さめ・横しま | ★ 目安のみ |

判定の優先順位

- 最優先:側線の穴あきウロコを数える(50以上ならコウライオヤニラミ)

- 念のため確認:背びれの柔らかい部分も数えて、13〜14本ならさらに確信度アップ

- 補助情報:見た目の印象は参考程度に

迷ったときは、必ず「数える」ことで判定してください。

見分けるときのよくある質問

実際に判定するときに出てくる疑問に、先回りしてお答えします。

写真だけで判定できますか?

難しいです。

写真では、側線の穴あきウロコや背びれの本数を正確に数えるのが困難です。角度や光の当たり方によっては、見えない部分が出てきます。

おすすめの方法:

- できれば実物を観察して数える

- どうしても写真だけの場合は、横からの全身写真・背びれのアップ・側線のアップの3枚を撮影し、専門家に相談する

小さい個体(子ども)でも見分けられますか?

見分けられますが、模様は当てになりません。

若い魚(幼魚)は、体の模様がまだはっきりしていなかったり、成魚とは違う模様を持っていたりします。そのため、見た目の印象だけでは判定できません。

判定方法:

- 小さくても、側線の穴あきウロコと背びれの柔らかい部分は数えられます

- 数値による判定を優先してください

- どうしても判断がつかない場合は、「保留」として記録だけ残しておくのもOKです

背びれが長く見えたらコウライですか?

印象だけでは判断できません。

「背びれの後半が長く見える」という印象は、軟条(柔らかい部分)の本数が多い個体で起こりやすい傾向はあります。

しかし、見る角度や個体差によって印象は変わるため、必ず本数を数えて確認してください。

側線が途中で途切れているように見えますが?

問題ありません。そのまま数え続けてください。

側線は魚の種類によって、また個体によって、途中で不連続(途切れて見える)になることがあります。

数え方:

- 途切れて見えても、同じ列(並び)を最後まで追いかける

- エラのフタの上端から始めて、尾びれの付け根まで、穴あきウロコの列をたどって数える

コウライオヤニラミを見つけたらどうする?

実際にコウライオヤニラミを発見したときの対応方法をまとめます。

H3:絶対にやってはいけないこと

① 生きたまま持ち帰る・移動させる

法律で禁止されている地域があります。

- 宮崎県・大淀川水系:2024年8月から2029年8月まで、コウライオヤニラミの持ち出しと県内での移植が禁止されています

- 全国的にも:環境省が特定外来生物への指定を進めており(2025年時点)、今後さらに規制が強化される可能性があります

② 他の場所に放す

「別の川なら大丈夫」ということは絶対にありません。

外来種を別の場所に移すことは、被害を拡大させる行為です。環境省が定める「外来種被害予防三原則」でも明確に禁止されています。

三原則:

- 入れない:外来種を自然に入れない

- 捨てない:飼っている外来種を野外に捨てない

- 拡げない:すでに野外にいる外来種を他の地域に拡げない

記録しておくとよい情報

発見したときは、以下の情報を記録しておくと、研究や対策に役立ちます。

記録する内容

- 日時:発見した年月日と時間

- 場所:川の名前、支流名、具体的な場所(「○○橋の下流50m」など)

- 体の大きさ:尾びれを含めた全体の長さ(全長)を測る

- 数えた結果:側線の穴あきウロコの枚数、背びれの柔らかい部分の本数

撮影しておくと便利な写真

- 横からの全身写真:体全体が写るように

- 背びれのアップ:硬い部分と柔らかい部分の境目が分かるように

- 側線のアップ:体の真ん中あたりを拡大して、穴あきウロコが見えるように

情報の共有先

記録した情報は、以下の場所に報告・共有できます。

いきものログ(環境省 生物多様性センター)

全国の生き物の観察情報を集めているデータベースです。誰でも情報を登録できます。

- 公式サイトにガイドやFAQ(よくある質問)があり、初めてでも安心して利用できます

- 登録した情報は、研究者や行政の外来種対策に活用されます

都道府県の環境部署

お住まいの地域の環境課や自然保護課に連絡する方法もあります。

- 自治体によっては、外来種の情報提供窓口を設けている場合があります

- 地域ごとの対策に直接つながります

まとめ

コウライオヤニラミと在来オヤニラミを見分けるためのポイントを、最後にもう一度整理します。

最重要ポイント

側線の穴あきウロコ(有孔鱗)を数えることが、最も確実な判定方法です。

- コウライオヤニラミ:50〜59枚

- 在来オヤニラミ:33〜38枚

数値の差が大きいため、ここで判定が確定します。

裏取り用の補助ポイント

背びれの柔らかい部分(軟条)も数えると、さらに確信度が上がります。

- コウライオヤニラミ:13〜14本

- 在来オヤニラミ:11〜13本

見た目は補助情報

体の大きさや模様は、あくまで「怪しいかも」と気づくための目安です。必ず数値で確定してください。

見つけたら

- 持ち帰らない・移動させない(法律で禁止されている地域があります)

- 記録する(日時・場所・大きさ・数えた結果・写真)

- 情報を共有する(いきものログや自治体に報告)

地域の生態系を守るために、正確な判定と適切な対応が大切です。この記事が、現場での判定に役立つことを願っています。

参考にした情報源

この記事は、以下の信頼できる情報源を基に作成しました。

- Nature of Kagoshima Vol.45(2019年):鹿児島大学。側線有孔鱗数・背びれ軟条数などの識別基準となる数値データ

- 京都大学 研究成果(2024年6月21日発表):コウライオヤニラミの最大サイズ(全長30cm)、eDNA調査による分布状況

- 国立科学博物館:魚類の形態計測における計数ルール(軟条の数え方、側線・有孔鱗の基礎知識)

- 環境省:特定外来生物の選定状況、外来種被害予防三原則

- 環境省 生物多様性センター・いきものログ:利根川水系(群馬県)での本州初確認情報

- 宮崎県内水面漁場管理委員会 指示第168号:大淀川水系での持ち出し・移植禁止措置

※記事内の数値データは、査読済み学術論文および公的機関の公式発表に基づいています(2025年10月時点)。

コメント